注目の書評

-

嘘やごまかしに満ちた社会との戦いを描く! 世界とのズレ、というのは人を不安にする。正しいのが、自分なのか、世界の方なのか、だんだんとわからなくなってくるからだ。そして、その不安は、世界にだまされてるんじゃないかという感覚を抱かせ、次第に世界との「戦い」へと自分...

-

大人になることの事件性 もうすっかり、いや~な大人の社会に染まってしまったわたしは、子どもにたまに憧れる。世界に対してあまりに純粋で、あまりに無防備で、あまりに真っ白。新品のi Phoneのように、好きな事を好きなように記憶していくことができる。そんな世界に...

-

ゆがんだ世界の過去と未来をつなぐ物語 想像してみるといい。ある恐ろしい出来事が起こって、その町の時空間がゆがんでしまうことを。そのすさまじい出来事が、町に生きる全ての人のそれまでの幸せだった人生を一度リセットして、人々は、全く別の苦しみの物語を新しく始めなけ...

書評アーカイブ

管理人

Powered by Blogger.

2015年3月12日木曜日

定型という物語の呪縛を打ち破る、小説の入門書

〈『グレートギャッツビー』を三回読む男なら俺と友達になれそうだな〉

〈現代文学を信用しないという訳じゃないよ。ただ俺は時の洗礼を受けていないものを読んで貴重な時間を費やしたくないんだ。人生は短い〉

村上春樹『ノルウェイの森』に登場するニヒルで都会的な遊び人・永沢。彼は大変な読書家だったが〈死後三十年を経ていない作家〉の本は決して手に取らないという原則を持っていた。だから彼の愛読書はバルザック、ダンテ、コンラッド、ディケンズといった文豪ばかりだ。

時の洗礼。それは恐ろしく残酷なもの。そしてまた気まぐれなものでもある。だから価値あるものが常にその関門を突破できるとは限らない。でも、ひとたび時の洗礼をくぐり抜けたものに対しては、きっと何かがあるはずだと考えたい。そしてできたら、五十年生き残ったものは五十年先の、百年生き残ったものは百年先の誰かに届けられることを願いたい。

ダンテの『神曲』は七百年前の作品だが、『竹取物語』が成立したのは平安初期。すくなくとも千年前の『源氏物語』の頃には「物語の祖」として認識されていたようである。千年って、すごくないか?読者は『竹取物語』を通して千年前の人々の喜怒哀楽をかいま見る。でもそこで発見されるのは現代の私たちとほぼ同じ姿。例えば、

〈どうして結婚などということをするんですか(姫)〉

〈じいがこうして生きている間は、生活に困らず、気楽に独身を通すこともできましょうがねぇ。やはり将来のことを思うと…(翁)〉

なんてやりとりは、ウンザリするほど今でも多くの家庭で繰り返されてるものではないか。あるいはまた、天人の迎えを前にした翁の、

〈迎えに来る天人を、長い爪で、目玉をくりぬいてつぶしてやる。そいつの髪の毛をつかんで、空から引きずり下ろしてやる。そいつの尻をまくり出して、大勢の兵士たちに見せて、恥をかかせてやる〉

なんて言葉も、子を思う親の狂気をはらんだ心情を表して、現代の読者にもじゅうぶん訴えかけるものがある。他にも、熱に浮かされて勝手に女のプライベートな空間にまで入り込むストーカーや、偽物でまんまと巨額の金を日本人の金持ちからダマし取るサギ師まがいの海外ブローカー、三年も給料不払いで労働者をコキ使った末に内部告発され破滅にいたるブラック企業の社長のような奴だって登場する。つまり、そこに描かれているのは私たちの隣人の姿だ。

この本は現代語訳中心の読みやすい古典入門書。改変や省略はなく、ちまたの絵本や昔話では割愛されている、下らないオヤジギャグや毒のある表現なども省略されていない。実はこの、略されていないってことが重要だ。そのことで改めて分かるのは、『竹取物語』が昔ばなし・おとぎ話の類ではないっていうこと。教訓、すなわち共同体の維持を第一に考える道徳に、いろんなものがうまく収まっていかない。

例えば、かぐや姫は結婚を嫌悪する。でも多分おとぎ話の常道は、王子様に出会って幸せな結婚をすることではなかったか。かぐや姫は結婚しないから子孫繁栄にも貢献しない。天皇の意向にも堂々と逆らって共同体の秩序を乱す。大切に育ててくれた翁たちへの孝行も中途で放棄する。悪を企てる人物が不幸になるのはいいが、善人に対してすら時に冷酷だったりもする。

読書になれていない人が小説を否定する時よく使うセリフに「何がいいたいのか分からない」というのがある。それは、小説から分かりやすい教訓だけを導き出そうとする姿勢の表れだ。正義は最後に勝つとか、命ってかけがえがないとか、愛って美しいとか、あきらめなければ夢はかなうよ、とか、そういう定型の物語を求める姿勢。その地点から見たら『竹取物語』は典型的に「何がいいたいのかよくわからない」作品だ。つまり『竹取物語』を楽しむことは、日本の古典文学の入門になるのと同時に、物語の呪縛を離れ、コンラッド・デイケンズなども含めた、広い意味での小説の入門にもなるということなのだ。

(2001年、角川書店、254ページ、難易度:1)

(執筆者:横倉浩一)

ゆがんだ世界の過去と未来をつなぐ物語

想像してみるといい。ある恐ろしい出来事が起こって、その町の時空間がゆがんでしまうことを。そのすさまじい出来事が、町に生きる全ての人のそれまでの幸せだった人生を一度リセットして、人々は、全く別の苦しみの物語を新しく始めなければならなくなることを。それはSFでもない、ゲームの世界のお話でもない。とても現実的で、私たちの生きる世界で起こることでもある。

インドのスラム街に四つ足で歩く一人の少年がいる。彼は名前など持ち合わせていないという。名前は、恐ろしい惨劇が起こった夜に、たくさんの哀しみと共に捨ててしまった。その代り、彼は自分自身のことをこう呼ぶ。「動物」と。

物語の舞台はインドの想像上の町、カウフプール。この貧しさの隣に暴力があるような小さな町では、かつてそこに生きる住民を巻き込んだ汚染事故が起きた。海の向こうアムリカこと、アメリカに本拠地を構える「カンパニ」という大きな外資系企業が作った薬品工場は一晩で町全体に、恐怖、悲しみ、苦痛、そして絶望を与えた。工場は廃墟となった今もなお、カウフプールにまるで死の象徴であるかのようにたたずむ。歌声を失ったもの、言語能力に障害を抱えることになったもの、そして、背骨が曲がり四つ足で歩かざるを得なくなった「動物」。「カンパニ」という巨大な影が人々に与えた後遺症は消えることなく、町を生きる人々に恐怖のつめあととして存在している。

もちろん作品じたいはフィクションだけれど、この事件にはモデルがある。1984年12月におきた「ボパールの悲劇」としても有名なインドにあるアメリカの殺虫剤工場の汚染事故。アメリカの大きな会社が、インドの小さな町を破壊した。30年近くも前のこの汚染事故を題材にして、作者は、想像の町カウフプールを舞台に、そこに生きる人びとの闘いの物語を描いたのだ。

カウフプールの町の人々は、真の正義とは何かをみずからに問う。カンパニに対する抗議団体の伝説的指導者、そんな彼に恋い焦がれる女子大生、アメリカからカウフプールを救うという名目でやってきた謎の女医。彼らは「動物」のまわりで自分たちの未来を信じながら必死に生きる。彼らは正義を追い求め、はびこる不正を排除しようとする。しかし、海の向こうの見えざる敵が巨大な金や権力を持っているのに対し、彼らには何も無い。「カンパニ」と対照的に、インドの混沌とした無秩序な空間でどん底のような暮らしをする彼らはあまりに小さいのだ。だが、それでも彼らは、何も無いということを武器に、真実の正義をつかみ取ろうとする。彼らの魂はどんな薬剤にも枯れ果てない、強くそして豊かな力に満ちあふれていた――。

現代社会の裏側では、その社会の産物によって無理矢理にゆがめられてしまった空間が存在することを、この小説は教えてくれる。そのゆがみをどのように生きるのか。ゆがみをみずからの一部として生きることは可能なのか。それはまさに背骨がゆがんでしまった「動物」だけの問題ではなく、あちこちにひび割れが露呈しつつある世界を生きるわたしたちの問題でもあるのだ。

そうした問題を前に、公害汚染とみにくい人間のすがたを描くこの作品は、希望をもまた読者に示すことを忘れない。作品には馬鹿馬鹿しいくらい下品なユーモア終始飛び出してくる。毒づいた語り口や、薄汚れたぼろぼろのパンツのなかにぶら下がっている「動物」の大きなペニス。それは、あまりに純粋で、あまりに暴力的で、ときに愉快で、ときに哀しい。しかし、遠い海の向こうに影となって潜む見えない敵と闘うインドの民の、金でも権力でも買えない、人間としての豊かな不器用さ、だけれども必死で生きようとする強い生命力を作者はそこに見せているのだ。

この物語は、暗い過去をただ思い出すだけじゃない。忘れてはいけない過去とどうやって付き合えばいいのか、損なわれた部分を損なわれたままに回復するにはどうすればいいのか、そのことを教えてくれる強い生命力を持った物語なのである。

(2011年、早川書房、498ページ、難易度:3)

(執筆者:長瀬海)

インドのスラム街に四つ足で歩く一人の少年がいる。彼は名前など持ち合わせていないという。名前は、恐ろしい惨劇が起こった夜に、たくさんの哀しみと共に捨ててしまった。その代り、彼は自分自身のことをこう呼ぶ。「動物」と。

物語の舞台はインドの想像上の町、カウフプール。この貧しさの隣に暴力があるような小さな町では、かつてそこに生きる住民を巻き込んだ汚染事故が起きた。海の向こうアムリカこと、アメリカに本拠地を構える「カンパニ」という大きな外資系企業が作った薬品工場は一晩で町全体に、恐怖、悲しみ、苦痛、そして絶望を与えた。工場は廃墟となった今もなお、カウフプールにまるで死の象徴であるかのようにたたずむ。歌声を失ったもの、言語能力に障害を抱えることになったもの、そして、背骨が曲がり四つ足で歩かざるを得なくなった「動物」。「カンパニ」という巨大な影が人々に与えた後遺症は消えることなく、町を生きる人々に恐怖のつめあととして存在している。

もちろん作品じたいはフィクションだけれど、この事件にはモデルがある。1984年12月におきた「ボパールの悲劇」としても有名なインドにあるアメリカの殺虫剤工場の汚染事故。アメリカの大きな会社が、インドの小さな町を破壊した。30年近くも前のこの汚染事故を題材にして、作者は、想像の町カウフプールを舞台に、そこに生きる人びとの闘いの物語を描いたのだ。

カウフプールの町の人々は、真の正義とは何かをみずからに問う。カンパニに対する抗議団体の伝説的指導者、そんな彼に恋い焦がれる女子大生、アメリカからカウフプールを救うという名目でやってきた謎の女医。彼らは「動物」のまわりで自分たちの未来を信じながら必死に生きる。彼らは正義を追い求め、はびこる不正を排除しようとする。しかし、海の向こうの見えざる敵が巨大な金や権力を持っているのに対し、彼らには何も無い。「カンパニ」と対照的に、インドの混沌とした無秩序な空間でどん底のような暮らしをする彼らはあまりに小さいのだ。だが、それでも彼らは、何も無いということを武器に、真実の正義をつかみ取ろうとする。彼らの魂はどんな薬剤にも枯れ果てない、強くそして豊かな力に満ちあふれていた――。

現代社会の裏側では、その社会の産物によって無理矢理にゆがめられてしまった空間が存在することを、この小説は教えてくれる。そのゆがみをどのように生きるのか。ゆがみをみずからの一部として生きることは可能なのか。それはまさに背骨がゆがんでしまった「動物」だけの問題ではなく、あちこちにひび割れが露呈しつつある世界を生きるわたしたちの問題でもあるのだ。

そうした問題を前に、公害汚染とみにくい人間のすがたを描くこの作品は、希望をもまた読者に示すことを忘れない。作品には馬鹿馬鹿しいくらい下品なユーモア終始飛び出してくる。毒づいた語り口や、薄汚れたぼろぼろのパンツのなかにぶら下がっている「動物」の大きなペニス。それは、あまりに純粋で、あまりに暴力的で、ときに愉快で、ときに哀しい。しかし、遠い海の向こうに影となって潜む見えない敵と闘うインドの民の、金でも権力でも買えない、人間としての豊かな不器用さ、だけれども必死で生きようとする強い生命力を作者はそこに見せているのだ。

この物語は、暗い過去をただ思い出すだけじゃない。忘れてはいけない過去とどうやって付き合えばいいのか、損なわれた部分を損なわれたままに回復するにはどうすればいいのか、そのことを教えてくれる強い生命力を持った物語なのである。

(2011年、早川書房、498ページ、難易度:3)

(執筆者:長瀬海)

2015年3月10日火曜日

理不尽に自分たちの生活を奪っていったものへの怒り

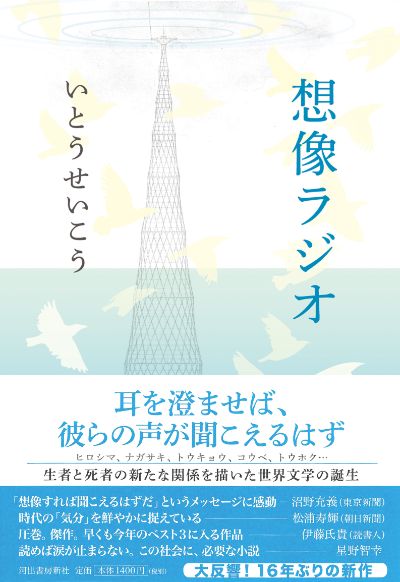

……真夜中である。誰もいない、どこかの小山の一本杉。そのてっぺんで宙づりになって今日も〈たとえ上手のおしゃべり屋、DJアーク〉は、リスナー(すなわち読者)の〈想像力〉に声なき声を届けている。〈あなたの想像力が電波であり、マイクであり、スタジオであり、電波塔であり、つまり僕の声そのものなんです〉。つまり、いとうせいこうの16年ぶりの小説『想像ラジオ』で問われているのは、私たち読み手の〈想像力〉なのである。しかもDJアークは死者の〈声〉をすくい取る。あの地震による津波で突如命を奪われた、声なき声、声、声……。でも彼が本当に聴きたいのは、離ればなれになった、家族の声。

……真夜中である。福島から東京に向かう車中。支援物資を届けた帰り。闇の中を走る八人乗りのバンの中に作家Sがいる。〈特に聴かなければならない樹上の人(DJアーク)の声〉を聴き取ることができないことに、憂鬱を抱えている。車中で展開される会話に、この小説の存在意義が語られる。死者の声を聴こうとするSに対し、それは死者を侮辱する行為だと断じるボランティアのリーダーに、同乗していたやや年長の木村は言う。〈作家っていうのは、俺よくわかんないけど、心の中で聴いた声が文になって漏れてくるような人なんじゃないのかと思うんですよ。(中略)しかも確かにそれが亡くなった人の一番言いたいことかもしれないと、生きてる人が思うようなコトバをSさんは、なんていうか耳を澄まして聴こう〉としているんじゃないか、と。二つの思いは当然、作者いとうせいこうの心中に同居するものだろう。死者のコトバに耳を澄ますこと、その思いを想像すること、あるいは代弁することは是か非か。それは侮辱か鎮魂か。死に対して常に傍観者たらざるを得ない文学の存在意義がここに問われている。それでも死者は想像され語られねばならない、とするのがこの小説の立場。後半でSは言う。〈亡くなった人の声に時間をかけて耳を傾けて悲しんで悼んで、同時に少しずつ前に歩くんじゃないのか。死者とともに〉。

この小説に登場する死者は、おおむねおっとりしていてユーモラスだ。しかしそんな死者が一度だけ、荒々しく牙をむく場面がある。ここで作者は死者に同化し、代弁者となっている。この小説のリアリティを支える長い長~い一文。理不尽に自分たちの生活を奪っていった神への怒りがとめどなく吹き出る。

〈神様だとしても俺は勝手なことやってんじゃねえと首を絞め、鼻から粘液が出るほど揺すって助けてくれ助けてくれと泣きながらもがいて泣きながらみっともない悲鳴をあげるほど神を天に突き上げて、誰の目からも敬意が消えるくらいに手足をばたばたさせるそいつを息絶えない程度に苦しめ膝で腹を蹴りながら山の頂上へ上がっていき、そこから町を見せてお前になんの権限があってこんなことしたんだと近くに落ちてる鉄筋のねじれた切れ端を神の下腹から内蔵へと突き入れて、相手が痛みに体を折る拍子に前歯に頭突きをくらわせて血を噴き出させ歯を何本も口から吐かせ、鉄筋のねじれた切れ端をぎりぎり回して答えろよなんの権限だよと言い、そのまま樹木に針金で奴をぐるぐる巻きにしてはりつけ、ついでに石で奴の両足首を丹念に潰して逃げないようにし、さあ自分のしたことをこれから絶えず見ていろといって瞼をひきちぎって宙に投げて(まだまだ続くけど、以下略)〉

最愛の妻からの声に焦がれるDJアークの物語と、〈樹上の人〉の声に焦がれるSの物語。二つの物語がやがてクロスし、最後の最後で奇跡のような展開がおとずれる。第五章まである各章の最後にそれぞれちょっとした《驚き》が用意され、かつその五つの章がラストに向けて有機的に機能するよう配列されている。

熱を帯びながらも端正な顔立ちをもつ、いかにも「いとうせいこう」らしい一品である。

(2013年、河出書房、200ページ、難易度:2)

(執筆者:横倉浩一)

大人になることの事件性

もうすっかり、いや~な大人の社会に染まってしまったわたしは、子どもにたまに憧れる。世界に対してあまりに純粋で、あまりに無防備で、あまりに真っ白。新品のi Phoneのように、好きな事を好きなように記憶していくことができる。そんな世界に住む子どもがずるくて、羨ましい。もちろん子供には子供の苦しさがあるんだけど。

たとえば、子どもは大人になることができるけど、大人は子供に戻ることができない。自転車の乗り方を覚えてしまうと、もう自転車に乗れないということができなくなるように、それは逆さまにすることができないものなのだ。大人になるとは、何かを失うことでもある。

だから、大人になることというのはひとつの事件でもあるのだ。いままで他者の世界だったものに組み込まれることというのは、それだけで衝撃的な出来事なのだから。映画『スタンド・バイ・ミー』で死体を見つけた4人の子どもたちの、冒険を終えて帰る背中姿がどこか寂しげなのは、大人の世界を渇望しながらも、それを知ってしまったときの混乱と喪心(そうしん)があるからだ。

カナダの作家マイケル・オンダーチェの『名もなき人たちのテーブル』は、こうした大人になることの事件性を描いたものである。

物語は、大人になった「僕」が語り手となり、11歳の頃の自分を思い出すようにして進んでいく。1954年、「僕」はスリランカから、大型客船オロンセイ号に乗船し、地中海を通り、母の待つ英国まで、3週間の「冒険」に出る。船には、同年代の少年が二人乗り合わせる。病弱で物静かなラマディンと、悪がきカシウス。他にも、「僕」が思い出すのは、鳩を連れて旅する秘密の過去を持った女性、地下室に庭園をかまえる植物学者、口を閉ざした仕立て屋、売れない音楽家、船の解体屋。彼らはみんな、「僕」と同じ船内でも最低クラスに位置づけられている食卓に座る。「僕」らは、権威にあふれる船長の席と比べて、その食卓を<キャッツ・テーブル>と呼ぶ。

<キャッツ・テーブル>の周辺には、「僕」の従姉、ある劇団の役者、それから聾唖の少女がいる。「僕」はこうした大人たちから、少しずつ大人の世界の秩序を学ぶ。性への目覚め、初めて見る人の死、罪の意識――そのひとつひとつが事件として語られ、そのたびに「僕」はまだ見ぬ世界の扉を開けていく。

ある夜更け、甲板を鎖でつながれながらひとりの囚人が散歩するのを「僕」らは目撃する。この囚人との出会いによって、21日間の「冒険」はその後も決して消えない刻印として、「僕」の人生に打ち込まれることになる。次第にあらわになる囚人の秘密。彼を見張る正体不明の捜査官。物語のラストで全ては明かされ、これまで船を包んでいた暗闇に光が灯る。そのとき「僕」らは、薄い膜で覆われた子どもの世界の秩序を失い、混乱と喪心に襲われながら、未知の世界へのステップを踏み出すこととなるのだ。

作中では、大人になった「僕」の、「冒険」の後日談が語られる。冒険を共にした友人の死、テーブルのメンバーの真実、彼らのその後の人生。年老いた従姉と再会を果たした「僕」に彼女は言う。「わたしたちみんな、おとなになるまえに、おとなになったの。そんなふうに考えることある?」

大人になること、それは事件だとさっきわたしは言った。それは言い換えれば、大人以前ということがひとつのかけがえのない、自分探しの時間であり、成熟することとはそれを失うことであるのだ。だからみなさん、大人の世界を知ることに焦る必要なんてありませんよ。それはゆっくりと、でも大げさなまでに大きな足音でやってくるのだから。

(2013年、作品社、311ページ、難易度:3)

(執筆者:長瀬海)

物語を創り、産まれ直すということ

〈高橋君の小説に、私はすっかり驚かされました。あまりにひどい文章に、頭痛がしてきて、吐き気をこらえるのが大変だったのです。数行を読んだ時点で思いました。私の時間を返して欲しい、と〉

高橋君は入学したての高校一年生。ほとんどダマしうちみたいな手口で部員不足の文芸部に入部させられ、その上またダマしうちみたいな手口で中学時代書きかけて未完に終わった小説を先輩に読まれ、その上さらに(まだかよ!)先輩からこんな感想が突きつけられた。果たしてキミだったら、再び立ち上がることができるだろうか。つまり、高橋君の高校生活のスタートは、クソみたいに最悪だったってこと。そもそも彼はまれにみる〈不幸力〉=不幸を引き寄せる運の持ち主で、一日に何度も自転車にひかれ、紙に触れば高確率で指を切り、レストランに入れば自分の料理だけ忘れられる。そんな主人公が文芸部の存続をかけて一編の小説を書き上げるまでのドラマを描いたのがこの作品だ。

まず注目すべきは、この小説が二人の人気作家・中村航と中田永一の二人による合作だということ。彼らがアイデアを出し合い、交互に原稿を書き継いで一編を完成させた。まずはそこで面白さ×2の可能性が高まる。

また、とくに中田永一については別に「乙一(おついち)」の筆名で多くのラノベやミステリー小説の著作があり、すでに愛読している諸君がいるかもしれない。

さらにもう一点、この小説の「キャラクター」や「プロット」が、芝浦工大の開発したコンピュータソフトを使って作られたという点も特筆すべきだ。〈小説〉と〈コンピュータ〉って何となく〈文型〉と〈理系〉の典型みたいで正反対のイメージを持つかも知れないが、実は多くのハリウッド映画やゲームのシナリオも、ある一定の公式(シナリオ理論)にのっとって構築されているという点では、きわめて数学的な要素を持っているといえるのだ。ちなみに中村も中田も共に工業大学出身。

この作品には対照的な卒業生OBが二人登場する。一人はゲームクリエーターの原田先輩。社交的でスマートな言動や、シナリオ理論を駆使して有益なアドバイスをくれる等の面倒見の良さで後輩たちに絶大な人気を誇るいい人キャラ。

一方、その対極を行くのが、まだ一作も作品を完成させたことがない自称小説家「御大」こと武井先輩。文学への情熱だけはハンパないが、そのアツ苦しさ・貧乏くささで部員から疫病神のように忌み嫌われる迷惑キャラ。でも、神出鬼没のぶっとび行動がいちいち笑え、激アツな「言葉の力」がグサグサ高橋君を、さらには読者を串刺しにして圧倒的に存在感があるのは、〈地上を俺の言葉で焼き尽くす〉と豪語する御大の方。〈物語を創るというのは、生きるための道を自分で発見するということだろ?〉という御大の問いかけが、実はある複雑な出生の秘密を持つ高橋君に、一つの〈産まれ直し〉の自覚をもたらす。人は誰しも、まず生物として母の胎内から産まれ落ち、やがて自らの意志でもう一度産まれ直さなければならないのだ。

(2014年、KADOKAWA、262ページ、難易度:1)

(執筆者:横倉浩一)

登録:

投稿 (Atom)