注目の書評

-

嘘やごまかしに満ちた社会との戦いを描く! 世界とのズレ、というのは人を不安にする。正しいのが、自分なのか、世界の方なのか、だんだんとわからなくなってくるからだ。そして、その不安は、世界にだまされてるんじゃないかという感覚を抱かせ、次第に世界との「戦い」へと自分...

-

大人になることの事件性 もうすっかり、いや~な大人の社会に染まってしまったわたしは、子どもにたまに憧れる。世界に対してあまりに純粋で、あまりに無防備で、あまりに真っ白。新品のi Phoneのように、好きな事を好きなように記憶していくことができる。そんな世界に...

-

ゆがんだ世界の過去と未来をつなぐ物語 想像してみるといい。ある恐ろしい出来事が起こって、その町の時空間がゆがんでしまうことを。そのすさまじい出来事が、町に生きる全ての人のそれまでの幸せだった人生を一度リセットして、人々は、全く別の苦しみの物語を新しく始めなけ...

書評アーカイブ

管理人

Powered by Blogger.

2015年3月10日火曜日

理不尽に自分たちの生活を奪っていったものへの怒り

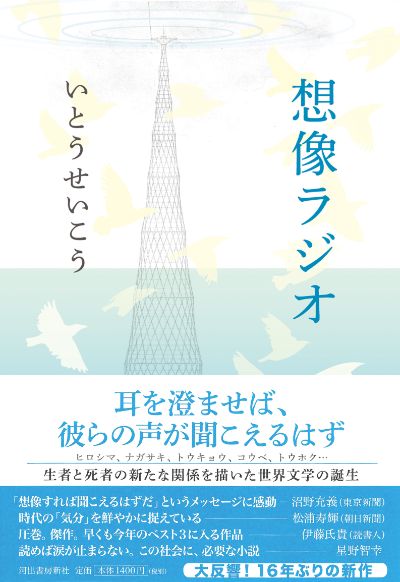

……真夜中である。誰もいない、どこかの小山の一本杉。そのてっぺんで宙づりになって今日も〈たとえ上手のおしゃべり屋、DJアーク〉は、リスナー(すなわち読者)の〈想像力〉に声なき声を届けている。〈あなたの想像力が電波であり、マイクであり、スタジオであり、電波塔であり、つまり僕の声そのものなんです〉。つまり、いとうせいこうの16年ぶりの小説『想像ラジオ』で問われているのは、私たち読み手の〈想像力〉なのである。しかもDJアークは死者の〈声〉をすくい取る。あの地震による津波で突如命を奪われた、声なき声、声、声……。でも彼が本当に聴きたいのは、離ればなれになった、家族の声。

……真夜中である。福島から東京に向かう車中。支援物資を届けた帰り。闇の中を走る八人乗りのバンの中に作家Sがいる。〈特に聴かなければならない樹上の人(DJアーク)の声〉を聴き取ることができないことに、憂鬱を抱えている。車中で展開される会話に、この小説の存在意義が語られる。死者の声を聴こうとするSに対し、それは死者を侮辱する行為だと断じるボランティアのリーダーに、同乗していたやや年長の木村は言う。〈作家っていうのは、俺よくわかんないけど、心の中で聴いた声が文になって漏れてくるような人なんじゃないのかと思うんですよ。(中略)しかも確かにそれが亡くなった人の一番言いたいことかもしれないと、生きてる人が思うようなコトバをSさんは、なんていうか耳を澄まして聴こう〉としているんじゃないか、と。二つの思いは当然、作者いとうせいこうの心中に同居するものだろう。死者のコトバに耳を澄ますこと、その思いを想像すること、あるいは代弁することは是か非か。それは侮辱か鎮魂か。死に対して常に傍観者たらざるを得ない文学の存在意義がここに問われている。それでも死者は想像され語られねばならない、とするのがこの小説の立場。後半でSは言う。〈亡くなった人の声に時間をかけて耳を傾けて悲しんで悼んで、同時に少しずつ前に歩くんじゃないのか。死者とともに〉。

この小説に登場する死者は、おおむねおっとりしていてユーモラスだ。しかしそんな死者が一度だけ、荒々しく牙をむく場面がある。ここで作者は死者に同化し、代弁者となっている。この小説のリアリティを支える長い長~い一文。理不尽に自分たちの生活を奪っていった神への怒りがとめどなく吹き出る。

〈神様だとしても俺は勝手なことやってんじゃねえと首を絞め、鼻から粘液が出るほど揺すって助けてくれ助けてくれと泣きながらもがいて泣きながらみっともない悲鳴をあげるほど神を天に突き上げて、誰の目からも敬意が消えるくらいに手足をばたばたさせるそいつを息絶えない程度に苦しめ膝で腹を蹴りながら山の頂上へ上がっていき、そこから町を見せてお前になんの権限があってこんなことしたんだと近くに落ちてる鉄筋のねじれた切れ端を神の下腹から内蔵へと突き入れて、相手が痛みに体を折る拍子に前歯に頭突きをくらわせて血を噴き出させ歯を何本も口から吐かせ、鉄筋のねじれた切れ端をぎりぎり回して答えろよなんの権限だよと言い、そのまま樹木に針金で奴をぐるぐる巻きにしてはりつけ、ついでに石で奴の両足首を丹念に潰して逃げないようにし、さあ自分のしたことをこれから絶えず見ていろといって瞼をひきちぎって宙に投げて(まだまだ続くけど、以下略)〉

最愛の妻からの声に焦がれるDJアークの物語と、〈樹上の人〉の声に焦がれるSの物語。二つの物語がやがてクロスし、最後の最後で奇跡のような展開がおとずれる。第五章まである各章の最後にそれぞれちょっとした《驚き》が用意され、かつその五つの章がラストに向けて有機的に機能するよう配列されている。

熱を帯びながらも端正な顔立ちをもつ、いかにも「いとうせいこう」らしい一品である。

(2013年、河出書房、200ページ、難易度:2)

(執筆者:横倉浩一)